注文住宅で叶える理想の収納計画!事例と失敗を防ぐポイントを解説

家づくりを進めるなかで、多くの方が悩むのが『収納計画』です。

収納スペースに面積を割きすぎると居住スペースが狭まってしまい、逆に少なすぎると収納量が足りなくなってしまいます。

家づくりの失敗談でも収納面の後悔が特に多いので、理想の収納を叶えるためには計画のポイントをしっかりと押さえておくことが重要です。

そこで今回のコラムでは、収納の種類や失敗しないためのポイント、事例を紹介します。

収納計画でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

まずは、注文住宅で人気の収納とその特徴を見ていきましょう。

これまでの住宅では靴は靴箱に置いていましたが、最近の注文住宅では玄関横に靴以外の物もしまっておけるシューズクロークを設ける方が増えています。

ただ靴を収納する場所としてだけでなく、ベビーカーやアウトドア用品、季節の上着まで収納できる多機能スペースとして使えることが人気の理由です。

靴を戸棚に隠すのではなく、“見せる収納”としてオープンタイプの可動棚を選べば、省スペースにもしっかりと収納量を確保できます。

キッチン横に設けるパントリーは、最近の注文住宅では欠かせない収納スペースです。

食材のストックや調理器具、使用頻度が低い食器などを収納することで、キッチンをすっきりと使いやすく保つことができます。

広さは1〜2畳が一般的ですが、3畳ほどのウォークインクローゼットタイプにして、家電類や使用頻度が高い衣類や身支度品を収納する方法も。

「よく使うけど見える場所には置きたくない」「財布類を2階まで取りに行くのが面倒」というときに便利です。

家族全員分の衣類や荷物を収納できるファミリークローゼットは、近年とくに人気の収納です。

家族の持ち物とその量をすぐに確認できるので、持ち物の管理や断捨離がしやすくなる点がメリット。

洗い終わった衣類をしまうときにも各部屋に届ける必要がなくなるため、家事動線がぐっとよくなります。

ただしファミリークローゼットの広さは4人家族で3〜4畳程度は必要なので、他のスペースとの兼ね合いや配置が重要になります。

また、お子さんが思春期に入ったときに家族と同じ場所に衣類をしまうことを嫌がるようになる心配があるため、自室にもクローゼットを設けるなど、ライフスタイルに適用できるような工夫が必要です。

限られた面積を有効活用するために用いられるのが、ロフトや小屋裏収納です。

ロフトは天井高や面積の制限内であれば床面積には含まれないため、建坪を増やさず収納量を増やしたいときにうってつけ。

お子さんの遊び場やちょっとした書斎として、多目的に活用できます。

また、小屋裏収納もロフトと同様に制限の範囲内であれば、建坪を増やすことなく収納スペースを設けられます。

収納の種類と特徴がわかったので、続けて失敗しないためのポイントを確認しましょう。

収納計画の中で1番大切でありながらも難しいのが、“現在の持ち物を整理し、何をどれくらい収納する必要があるのかを正確に把握すること”です。

引っ越しのために断捨離をしながら“なんとなく”で収納量を考えるのではなく、何がどのくらいあるのかを、きちんとリストアップしておきましょう。

特にお子さんがいる家庭では、これから増えていく物、減っていく物まで予想して、収納計画を考えてみてください。

収納家具は既製品を購入するのが一般的ですが、注文住宅なら『造作家具』を取り入れる選択肢もあります。

造作家具は、大工さんや専門の職人によって現場で製作される造り付けの家具のことで、取り付ける空間や収納する物やその量に合わせたオーダーメイド品です。

ぴったりサイズの収納棚ができるので、シューズクロークやクローゼットなども造作にする方が増えています。

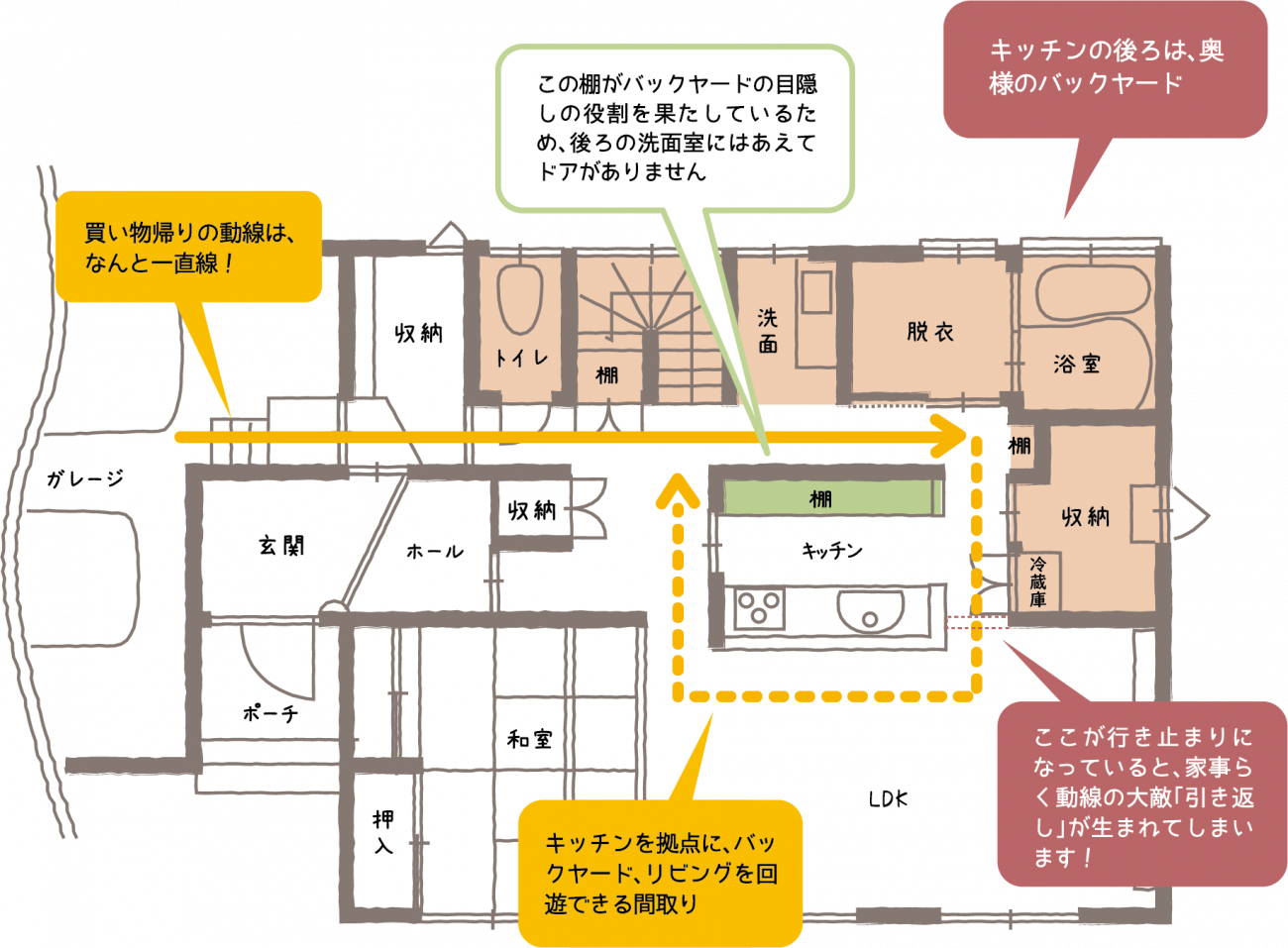

収納は単に“物をしまう場所”ではなく、日常生活の動線に大きく関わっています。

たとえば浴室、ランドリースペース、ファミリークローゼットを近くにまとめて家事動線を短くすれば家事効率が上がり、主寝室からリビングへと行くまでの通路にクローゼットを設ければ、朝の身支度がスムーズです。

動線を意識しながら収納の配置や量を設けるだけで生活がとてもしやすくなるので、自分たちの家の中での動きやライフスタイルをイメージしながら、収納計画を進めてみてください。

失敗を防ぐためには、事例から学ぶことが大切です。

最後に事例とポイントに目を通しておきましょう。

靴だけではなく、アウトドア用品や衣類まで収納できる大容量のシューズクロークです。

靴だけではなく上着やカバンまで置いて置けるので、帰ってきてからリビングでくつろぐまでの“おかえり動線”が抜群。

靴を脱ぐ流れで衣類もしまえるので、「服をそこら辺にかけないで」と叱ったり叱られたりする心配がありません。

お子さんのカッパや濡れたコートをかけておけば、室内が雨水で濡れないのもうれしいポイントです。

ストック品だけではなく、書類や雑貨品なども収納できる多目的なパントリーです。

棚は可動式になっているので、収納物に合わせて高さを変えられます。

事例の写真のようにカバンや鍵などの外出グッズを置ける高さにしておけば、ちょっとした外出時に便利です。

パントリーといえば食材庫というイメージがありますが、このように使う人に合わせてフレキシブルに使い方を変えることもできます。

しかし収納を使いこなすためには、やはりライフスタイルや価値観などとのすり合わせが必要です。

ランドリースペース横に設けた、大容量のファミリークローゼットです。

事例写真ではカラーボックスがあまり置かれていませんが、壁に沿うようにボックスを置いておけばかなりの収納量を確保できます。

また、隣がランドリースペースになっているので、洗う、干す、畳む、しまう、までの作業がスムーズなのもポイントです。

部屋の壁面を活かしたクローゼットです。

壁面クローゼットといえばあまり収納量を確保できないイメージがありますが、実はデッドスペースができない分、もっとも効率的に収納量を増やせます。

衣類はもちろん、布団や家電類までしまっておけるので、個室や廊下を活かして設けるのがおすすめです。

収納計画は持ち物の量や大きさ、ライフスタイル、動線などのさまざまな観点から考える必要があり、さらに収納の種類まで絞り込むとなると、とても悩んでしまうと思います。

自分たちで決められないときには、今回紹介した収納アイデアを取り入れたり専門家の意見に耳を傾けたりしながら、収納計画を進めてみてください。

収納計画でお悩みの方は、ぜひ、sumicaの「すまいの相性診断テスト」をご活用ください。

診断結果に応じておすすめできる複数の会社へ、一括で資料請求や相談の問い合わせができます。

自分の要望や不安を整理するよい機会にもなりますので、ぜひ利用してみてください。

(監修/(株)新潟家守舎)