断熱性能の基準「HEAT20」とは?次世代の省エネ住宅について解説

新潟で家づくりをするなら、ぜひ気にしてもらいたいのが断熱性能です。

冬の寒さはもちろん、夏でも涼しい環境を維持するためには、高い断熱性能が必要不可欠です。

そこで今回は、新潟日報が運営する“住まいと暮らし発見メディアsumica(すみか)”が、近年注目されている断熱性能の新基準「HEAT20(ヒートニジュウ)」について、以下の流れで解説していきます。

専門用語についてもわかりやすく解説していきますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

HEAT20とは、これまでの断熱基準を上回る、新たな断熱性能基準です。

2009年に研究者や住宅・建材メーカーなどを中心として発足し、これまで基準とされていた「H28省エネ基準」や「ZEH(ゼッチ)」より高い断熱性能を定め、普及させるべく活動しています。

HEAT20では「Ua値」を用いて基準値を設定しています。

Ua値とは建物の外皮(壁・窓・屋根など)全体からどれだけ熱が逃げるかを示す指標で、断熱性能を示す数値として広く使われています。

Ua値については以下の記事で詳しく解説していますので、気になる方はこちらもあわせてお読みください。

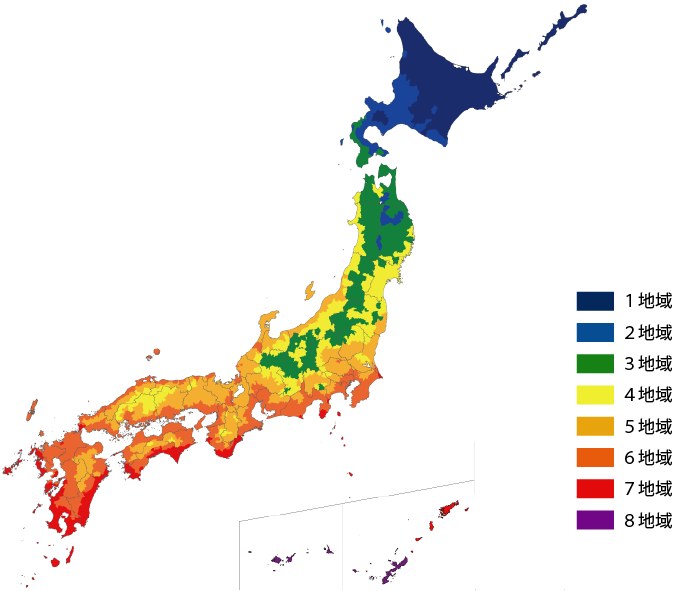

そして、HEAT20では「H28省エネ基準」と同様に、8つの地域区分で各地域での推奨値を定めています。

新潟県は区分4〜5に該当し、区分4の場合Ua値は「G1」(グレードについては後述します)で0.46、「G2」で0.34となっています。

「H28エネ基準」において地域区分4のUa値は「0.75以下」となっているため、HEAT20がいかに高い水準を目指しているかがわかります。

参照:HEAT20の家(2020年を見据えた住宅の高断熱化技術開発委員会)

住宅性能で他によく聞くものとしては、ZEH(ゼッチ)が挙げられます。

ZEHとは、Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の略で、高断熱と太陽光発電の導入などで、省エネ化を目指した住宅のことです。

HEAT20と違い、ZEHは断熱性能以外にも太陽光発電の設備や省エネ設備の導入などさまざまな基準があるのに対し、HEAT20は外皮性能(断熱性能)のみを指す基準です。

「HEAT20は断熱性能に特化した基準」

「ZEHは断熱性能も含めた省エネ性能の基準」

と言えるでしょう。

そのため、「断熱性能はHEAT20クラスで、ZEH対応の住宅」を建てることも可能です。

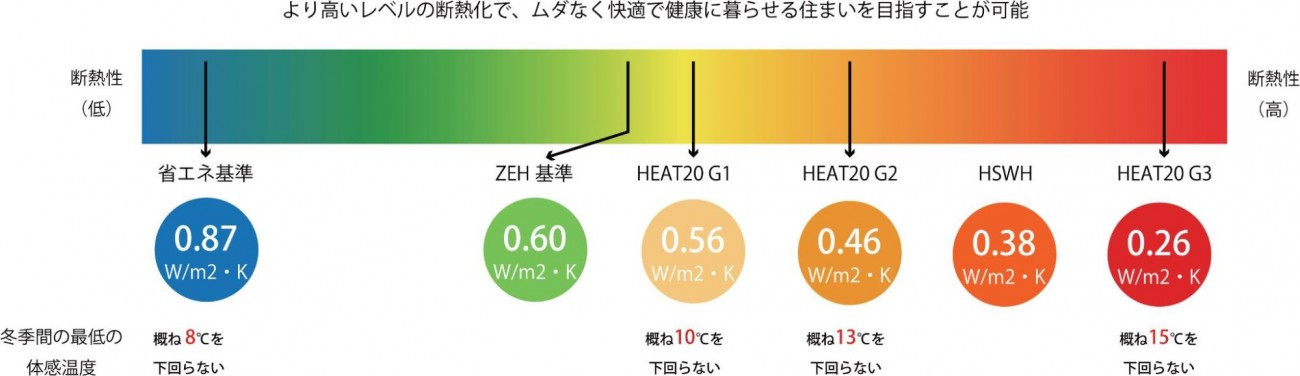

前述の通り、HEAT20は従来の断熱基準よりも高い数値を設定しています。

ここからは、具体的にどのような基準値を設けているのかを見ていきましょう。

HEAT20では断熱性能に3段階のグレードを設定しており、それぞれ「G1」「G2」「G3」としています。

数字が大きいほど性能が高くなり、省エネ基準における地域区分ごとに推奨水準が設けられています。

新潟県は区分4〜5に該当しますが、今回は区分4をベースに各グレードの推奨水準を紹介します。

HETA20 G1は、地域区分4において「Ua値0.46以下」を基準値としています。

また、具体的な室内環境として以下を推奨しています。

HETA20 G2は、地域区分4において「Ua値0.34以下」を基準値としています。

また、具体的な室内環境として以下を推奨しています。

HETA20 G3は、2019年に発表されたもっとも高性能なグレードで、「Ua値0.26以下」を基準値としています。

また、具体的な室内環境として以下を推奨しています。

ここまでの解説で、HEAT20がどのようなものなのかが分かりましたね。

ここからは、実際にHEAT20に対応した家づくりをした場合、どのようなメリット・デメリットがあるのかについてご紹介します。

HEAT20に対応するメリット1つ目は「夏涼しく、冬暖かい家になる」ことです。

これまで解説してきたように、HEAT20に対応した住宅は国内最高レベルの断熱性能を持つことになります。

断熱性が高いということは、外気の影響を受けにくく、夏の暑さや冬の寒さが家に伝わりづらくなります。

「夏涼しく、冬暖かい家」は誰もが家づくりで望む要素ですが、HEAT20に対応できれば、確実に過ごしやすい快適な家になると言えるでしょう。

HEAT20に対応するメリット2つ目は「省エネで節約になる」ことです。

断熱性能が良くなるということは、快適に過ごせるというだけでなく、少ない冷暖房で家全体の温度を調節できるということです。

そのため、HEAT20に対応した家であれば、エアコンなどの冷暖房にかかる電気代やストーブなどの燃料費を大幅に抑えることができるでしょう。

なお、高断熱による体感や光熱費に関してはこちらの記事でも詳しく解説していますので、ぜひあわせて読んでみてください。

HEAT20に対応するメリット3つ目は「健康的に暮らせる住まいになる」ことです。

家の断熱性能が低い場合、さまざまな健康被害やストレスにつながるおそれがあります。

代表的なものですと、「ヒートショック現象」があります。

ヒートショック現象とは、急激な気温の変化によって血圧が上下し、心臓や血管の疾患が起こることです。

暖かいお風呂から冷えた脱衣所に移動する冬場の入浴時に起こりやすく、死亡リスクもある危険な現象です。

ほかにも、カビや結露の発生からつながるぜんそくやアトピーなど断熱性が低いことによって発生する健康被害は数多くあります。

これらを未然に防ぎ、健康的に暮らせる期待ができるのも、HEAT20に対応するメリットと言えます。

数あるメリットの一方で、デメリットについても紹介しておきます。

HEAT20に対応するデメリット1つ目は「家づくりのコストが高くなる」ことです。

HEAT20は他の基準よりもはるかに高い断熱性能を求めるため、必然的に建築コストは高くなってしまいます。

物件や仕様にもよりますが、H28省エネ基準の住宅と比べると数百万円単位で費用に差が出ることになるでしょう。

ランニングコストが節約できる分、将来的には回収可能かもしれませんが、ローンの負担が大きくなることが考えられるため、しっかりと資金計画を建てることが重要です。

HEAT20に対応するメリット2つ目は「壁が厚くなる」ことです。

HEAT20に対応するには、高い断熱性能を実現するために、一般的な住宅の設計と比較して30mm〜50mmほど壁が厚くなる可能性があります。

外壁に関しても、熱損失を減らすために外側にも断熱材を施工する「付加断熱」をおこなうことが多いため、部屋や敷地を圧迫することになります。

十分に広い土地があるならば問題ありませんが、狭小地や部屋数の多い間取りを考えている場合は、注意が必要かもしれません。

今回は断熱性能の基準「HEAT20」について解説しました。

従来よりも高い断熱性能を目指すHEAT20は、対応できればさまざまなメリットを発揮します。

快適で健康な暮らしを望んで家づくりを考えている方は、ぜひ導入を検討してみてください。

ただし、家づくりでは快適性や節約効果と初期費用のバランスを取り、後悔しない選択をすることがもっとも大切です。

家族で話し合うことも大切ですが、よりしっかりとした計画を立てるためにも、ハウスメーカーや工務店に相談してみるのもよいでしょう。

なお、新潟日報が運営する当サイトsumica(すみか)では、新潟県内50社以上の住まいのパートナーを掲載しています。

家づくりを考え始めたその日から、建てた後のくらしまで役立つ情報を日々発信しています。

簡単な質問に答えていくだけでおすすめのビルダーを紹介する「すまいの相性診断テスト」もあるので、これから家づくりを考えている方はぜひ一度お試しください。

(監修/(株)新潟家守舎)