【にいがた県産材って何?】新潟の風土に愛された、安心安全の家づくり

10月8日を漢字で書くと「十」と「八」で「木」の字になることから、10月は「木材利用促進月間」と法律で決まっているのだそうです。

そこで今回は木材を多く使用する「家づくり」について取材し、中でも木材・瓦といった「にいがた県産材」の魅力に迫ります。

優れた技術で県産木材を使いやすく加工

県産木材の活用で森を守り、次世代へ引き継ぐ

新潟県の木材は「家づくり」でどのように使われているのでしょうか。

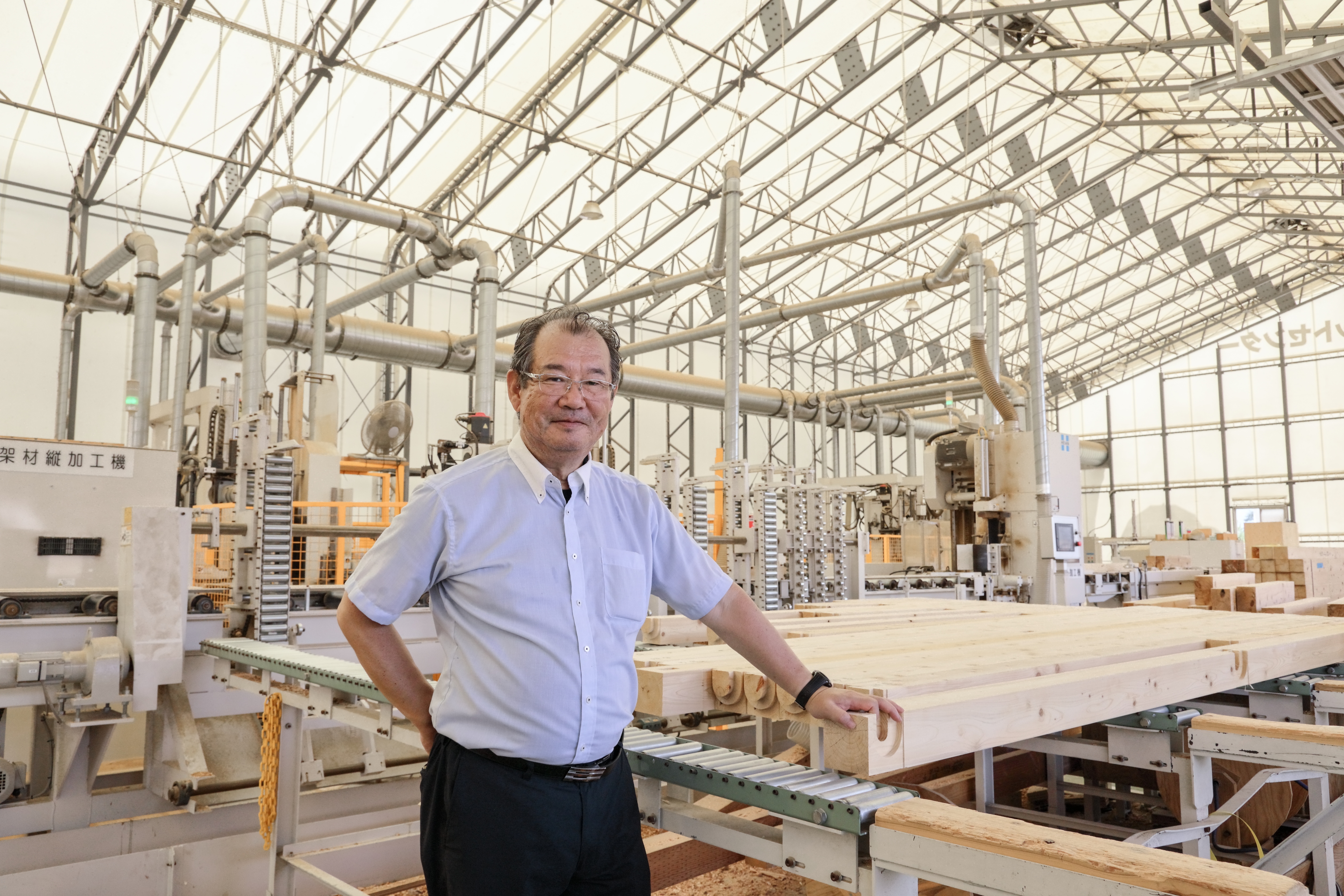

まずは阿賀野市の坂詰製材所を訪ねました。

こちらの製材所では、木の伐採→乾燥・加工→設計→建築→不動産(契約) と、なんと家づくりの工程をすべて自社対応。

こうした一貫システムによってコスト削減や安定供給を実現しています。

「県産木材を使っている理由には地元の山が寂れていく中で森を生き返らせたい思いと、森を次世代に引き継いでいくという使命感が大きいです。

また、木を伐採して使うだけでなく、山を管理して植栽も行っています。森林の循環によってSDGsに貢献しています。」と専務取締役の桐生透さん。

魅力は調湿性・耐久性・断熱性

坂詰製材所では主に家の枠組み部分にあたるところに県産木材を使用しています。

桐生さんに県産木材の魅力を聞くと

「高温多湿な新潟県の厳しい気候に耐えて、まっすぐに育ったスギはねばり強くて強度があり、調湿性・耐久性・断熱性に優れています。」と教えてくれました。

県産木材を加工する技術を開発

「県産木材は雪による根曲がりなどで加工しにくいものもありますが、自社の加工技術で良い材に仕上げています。」と桐生さん。

坂詰製材所ではさまざまな加工設備を備え、JAS認証を取得できるほど高品質の実績があります。

木が香る、気持ちが良い家に

「木の香りがする木造建築の家は住んでいてとても気持ちが良いです。

これから家を建てることを考えている人へ、ぜひ県産木材で家を建てて地元の森を守ってほしい。

県産木材を使用することで耐震・耐火性能を備えた高品質な家を建てることができます。新潟県は県産木材使用の補助制度もあるのでぜひ利用してください。木という素材の魅力をもっと伝えていきたいです。」

伝統的な安田瓦の素晴らしさをアピール

安田瓦の魅力を体感してみよう!

続いては安田瓦協同組合へ。

同組合は今年の7月に体験型産業観光施設「にいがた瓦館 かわらティエ」をオープン。

粘土で作るミニ鬼瓦作り体験ができるほか、今後は資料館の併設なども予定しています。

「瓦はとても良い屋根材なので、重くて扱いが難しいというイメージを払拭したい。」と安田瓦協同組合の加茂豊和さんは話します。

重い瓦だから良い家ができる

「雪深く風が強い地域で生まれた安田瓦は、厳しい自然から暮らしを守るために強度があります。

重いからこそ、住まいを支えることができます。瓦を使う家は重い瓦を上げるために建物自体の構造強度が上がります。

意外と知られていないのが防音性能。鋼板屋根に比べて雨音が静かです。

屋根瓦は瓦同士の葺(ひ)き合わせ部分に隙間があるので通気性が良く、瓦が熱を遮断するので夏は涼しく、冬は暖かく、快適に過ごせます。」

楽しいカラーバリエーション

安田瓦の美しい「鉄色」は鉄分を多く含んだ安田の土と釉薬(うわぐすり)、さらに独自の焼き方でいぶし銀のような独特の色に仕上がります。

ほかにモダンな「赤茶系」と「素焼(土そのものの色)」があり、和風建築だけでなく、洋風建築にも。住まいに合わせて選ぶことができます。

耐久性に優れた瓦は経済的

さらに安田瓦の耐久性は50~100年。割れてしまった場合も1枚から交換できます。

経年劣化で塗装が必要なセメント系や金属系の屋根に比べるとメンテナンス費用の負担が少ないので、長い目で見ると経済的です。

「瓦の実績は千年を超えています。こんなに素晴らしい屋根素材はありません。安田瓦のことを知ってもらえたら、家づくりに瓦を選ぶ人が増えると思います。ぜひ、遊びに来てください。」

「かわらティエ」の向かいには地元の特産物を販売するショップとレストランを備えた施設「瓦テラス」があり、少し足をのばせば安田瓦を眺めながら散策できる「やすだ瓦ロード」もあります。

安田瓦を巡る、小さな旅を満喫できます。

まとめ

今回、県産木材と安田瓦についてお話を聞き、地元で生まれた素材の魅力と可能性を感じました。

「新潟県産材の家づくり支援事業」では、住宅を新築またはリフォームする際に県産木材の使用量に応じて補助金の支援を受けることができます。

また、県産瓦を使用した場合にも支援金額が加算されます。

安心、安全な県産木材と安田瓦を使って、住宅を建ててみませんか。

※「にいがた育ちでつくる~にいがたの県産材~」はコチラ

協賛:新潟県農林水産部林政課