【やりすぎ注意】住宅価格を下げる方法5選!知っておきべき落とし穴と対策について解説

日経平均株価が38,915円を超え、過去最高を記録!

今春は、景気のいい話がありました。

あなたはそのムードを家計でも感じていますか?

正直なところ、私はそれほど感じていません。どこか他人事のように感じます。

確かにNISAはブームを起こし、実際に資産が増えてはいます。

でもそれは、今すぐに利用できるお金ではない(将来のために使えないお金)し、今この瞬間を切り取ってみると、あまり明るい話題は聞こえてきません。

何を買おうと思っても物価が上昇しています。

支出で痛みを感じるというか、何となく気軽にお金を使うのをためらってしまう雰囲気です。

そんな状況もあって、新潟の住宅市場は、今とても冷えています。

住宅が欲しい人にとっては「買わない」という選択肢はなくなりません。

ですが「ちょっと待ってみようかな…」と考えている人が多いように感じます。

それでも住宅会社さんは、家を買ってもらわなければ存続ができません。

家を少しでも安くするための工夫。

この工夫については、業界で精いっぱい考えているようです。

家の価格を少しでも安くするには、どのような方法があるのでしょうか。

今日はこの基本について述べたいと思います。

大手ハウスメーカーも地元の住宅会社も、最近は似たような方針で価格を抑えています。

家を建てる時に「坪単価」という言葉を雑誌やWEBで読んだことがありませんか?

住宅の広さは「坪」で表されます。

部屋の広さには「平米(㎡)」や「畳」もよく使われますね。

1坪は約3.3平米(㎡)。約2畳に相当します。

言葉だけ聞くと、2畳と聞いた方がイメージしやすいですよね。

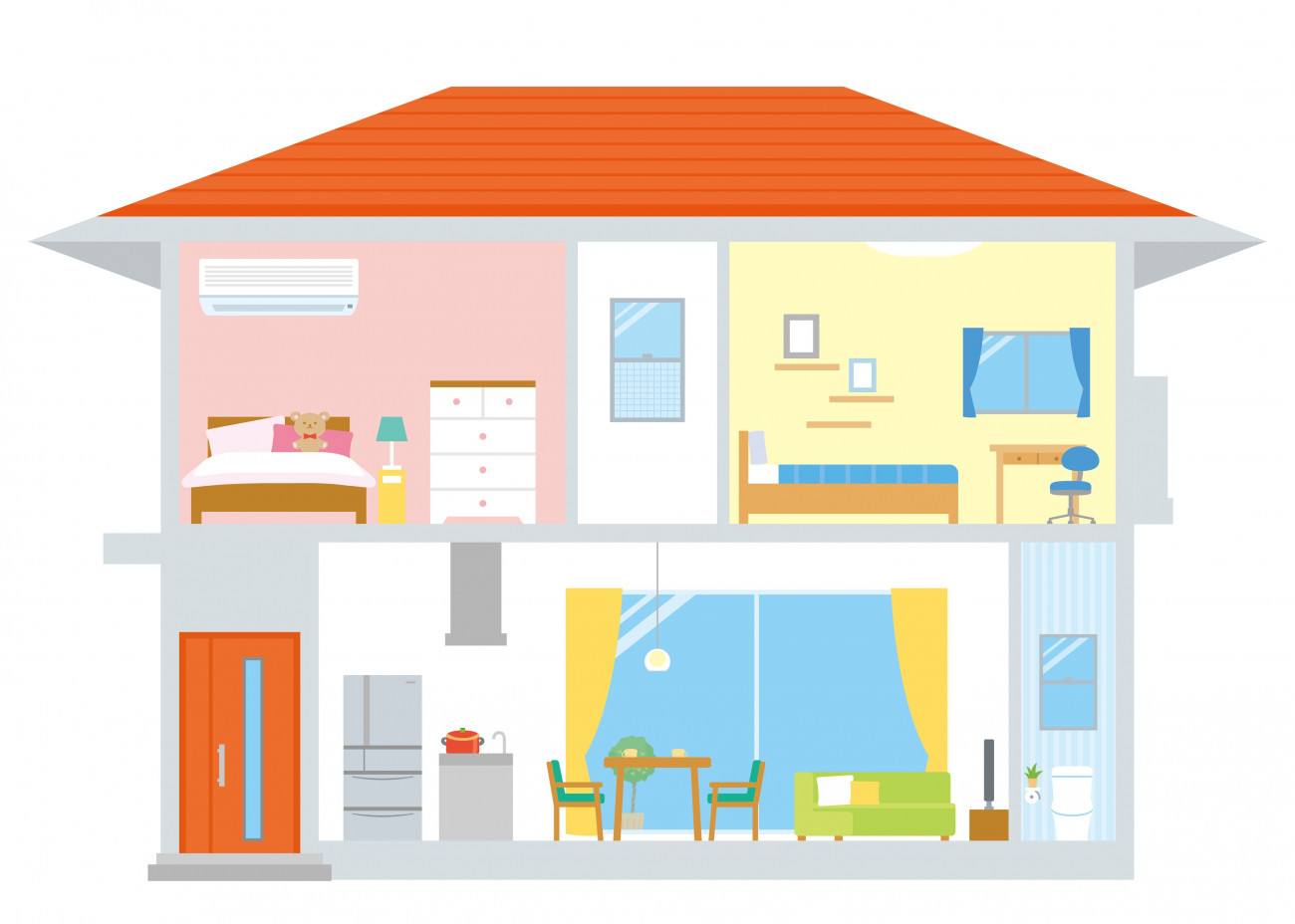

一般的には4人家族が住む家は、3LDKで約32坪が主流となっていました。

例えば坪単価が80万円だとすると、32坪の家は、32×80=2,560万円となります。

この家を少しコンパクトにして28坪にすれば、28×80=2,240万円となります。

当然ですが、家が小さければ小さいほど価格は下がります。 ※一部の例外はあり

シンプルな外観で価格を抑えることが可能です。

1階と2階の面積や形状をそろえる建築スタイル「総2階」にします。

1階と2階の形が同じであれば、家の基礎と屋根を共有し、効率よく利用することができます。

外壁も単純化でき、材料を効率よく使用して価格を抑えることができます。

一般的には間取り上の要望を叶えようとすると、1階が大きくなり2階が小さくなる傾向があります。

しかしこれでは価格が上がり、土地の大きさも必要(さらに価格がアップします)。

そこで何かを我慢して2階に上げたり、1階のスペースで何かをあきらめる。

そして最終的に総2階プランにする、という方法が最近の価格抑制手段として多く見られます。

また、総2階は真四角。シンプルな形状なので、設計コストも抑えることができます。

形状がシンプルなので工期(工事をする期間)も短縮できます。

材料だけでなく人件費も効率的に使用することができます。

こうして金額を抑えることができるので、最近は多くの人に支持されています。

家を建てる際には、少しでも多くの収納スペースを、と希望することが多いです。

でも、これが実は価格アップの原因となることもあります。

人気の収納スペースにはさまざまな種類があります。例えば

これらすべてを取り入れると、家の面積が大きくなり、コストが増加してしまいます。

そのため、各部屋の収納を最低限に抑え、ファミリークロークにまとめる。

ウォークインクローゼットは、ウォークインではなく、壁付けで歩くスペースをなくした形式などにして収納量を維持しながら家の大きさを抑える。

このように、ただ収納を追加するのではなく、集約して設置する考え方が有効です。

自転車やタイヤ・除雪用品は物置に保管し、無理に家の中に外部収納を作らないのも有効です。その分、居住スペースに使えるか、または削減することもできますよね。

さらに大前提として、家を建てる前に「断捨離」するのも非常に効果的です。

よく考えてみると、それほど扱いを厳重にしたい物は少ないはずです。

そこに収納費用として100万円以上も使うのは、もったいないですよね。

収納部分に戸や扉を付けずにコストを抑える方法もあります。この方法も最近よく見られます。

収納の戸や扉1枚で数万円。

一軒分を積み上げると数十万円になります。

そのため収納部分をロールスクリーンや布で隠すなどしてコストを削減します。

最近の家は高気密・高断熱なので、収納以外の場所でも扉が必要ない部分は省略するという考え方もあります。

少し前の一戸建ては、3LDK+予備室(和室)という家がほとんどでした。

両親や友人が泊まりに来た時に応対できる部屋を準備しておくという考え方です。

しかし、最近の一戸建てでは難しくなっています。

コストを抑えた規格住宅の28坪~32坪タイプの場合、和室をつくるのが配置上、どうしても難しくなります。

それよりも日常的に使う回数の多いパントリー・広めの洗面脱衣室のために、空間を使うことが重要視されています。

使用頻度を予測し、なんとなく欲しい程度であればバッサリやめてしまう。

これが最近の傾向と言えます。

さて、いかがでしょうか。

あなたは住宅のコストダウンを図るための5つの提案、受け入れられそうですか?

正直に言うと、私はコストダウンを意識しすぎた家づくりは避けたほうが良いと思っています。

確かに何も意識しないよりも、安く家を建てることができます。

ですが、引き換えに失う快適性にもしっかりと目を向けるべきだと思います。

それよりも、本当に自分たちが家づくりに何を求めているのか?

この答えを出すために時間を取ることをおすすめします。

例えば、家にデザインや、質感、高級感を求める方。

家を大きくしすぎると、資材が必要で特に金額が大きくなってしまいます。

予算は無尽蔵ではありませんから、先ほどのコストダウン5案をうまく選択して活用すると良いでしょう。

一方で家にデザインよりも広さや動線の使いやすさを求める方。

その場合は、しっかりと希望の大きさや動線を確保すべきです。その上でデザイン面や仕上げ(ドア)などのコストダウンを必要に応じて活用していくと、希望に近づけることができます。

これはあくまで経験則なので、はっきりとした数字ではないのですが、

この2つの場合の価格差は、感覚的にだいたい15~20%アップになるという印象です。

少し詳しく説明していきます

AとBを比較したとき、

仮にAのセミオーダーが2,500万円とすると、Bのフルオーダーは2,800~3,000万円くらいの価格帯になる、ということです。

その差額は約300~500万円。この差を大きいと見るか、小さいと見るか。

もちろん小さな額ではありませんが、多くの方がこの差額を過大に思いすぎている、と感じます。

差額分の価値は存分にあると思うので、じっくり検討してみてほしいのです。

例えば、先ほどの例で土地が1,000万円だとします。土地と建物の合計だと、

A(セミオーダーで2,500万円)なら、3,500万円。

B(フルオーダーで2,900万円)なら、3,900万円ですよね。

この差は400万円。車が1台買えるほどの、大きな金額であることは事実です。

しかしながら、人生の長期的なライフプランを作成すると、400万円の差はそれほど大きな金額になりません。

どういうことかというと、金額の支払いは大抵の場合、住宅ローンになるからです。

3,500万円借りるか、3,900万円借りるか。

400万円程度の差では家計を長期で見たときに、大勢に影響しないことが9割以上なのです。

つまり、3,500万円を返せる人は3,900万円も問題なく返せることが多いということです。

それよりも大事なのは、3,900万円の住宅ローンを返すのが困難な方。

この場合は、そもそも3,500万円であっても返せないことがほとんどなのです。

少しコストダウンしたから家を買ってもいい! という結論にはなりません。

こういう観点で見ると、コストダウンの意味が変わってきませんか?

「無理のない住宅予算」という前提があり、その範囲であればという前置きがつきますが、住宅購入の金額を「なんとなく」でできる限り節約しようとするのはもったいないと思います。

高い買い物なのですから、自分にとっての快適さもしっかりと考えてみましょう。

これから人生のほとんどを過ごす家に、300~500万円程度の差であればお金をかけてもいいのではないか? というのが私の結論です。

もちろん、ジャンジャン費用をかけよう、とは言いません。

必要のない部分を探し、価格を抑えようとする作業はとても大事です。

しかし家計的には問題ないのに、1円でも安くしたいから…。と必要だったり、夢だったり、そもそも家を建てる目的につながる部分なのに、泣く泣くコストダウンして家を建てることに…。

これはもったいない!ということをお伝えしたいと思いました。

今日の記事の結論は、これです。

そういう細かい節約は家ではなくて、保険・通信費・サブスク等の家計の見直しで削減していくことをお勧めします。

~新潟住まいのお金相談室ブログ「住宅価格をコストダウンする方法がブーム!でもやりすぎ注意」より~